|

Criado

3.10.19

|

Deák, Csaba (2001) “The Partido dos Trabalhadores in São Paulo” Soundings, 18:41-52

Participação

Democracia:

social, liberal ou direta?

O

local versus central

Democracia

em uma sociedade de elite

No começo de outubro do ano passado, a maior metrópole da América do Sul – e o coração da economia brasileira – elegeu como prefeita Marta Suplicy do PT (Partido dos Trabalhadores). Desde o começo da campanha do segundo turno, Suplicy era favorita, tendo angariado mais que o dobro de votos em relação ao seu mais próximo rival do primeiro turno, quando havia mais de dez candidatos, incluindo a ‘radical’ primeira prefeita pelo PT, Luiza Erundina.

No entanto a situação não era de todo tranqüila. Embora Marta Suplicy seja vista por muitos como uma socialista ‘cor de rosa’, sendo oriunda da elite e alinhada com a corrente light do PT, a direita estava extremamente preocupada com a perspectiva de sua eleição. Além disso, o centro se desagregou. Tudo isso significou que as forças anti-PT conseguiram se articular para conseguir um respeitável número de votos no segundo turno, apesar do fato de seu candidato ter alta taxa de rejeição, sendo largamente visto como um ferrenho representante dos interesses da elite (em uma gestão anterior, foi responsável pela construção de ambiciosas obras de arte viárias em detrimento a investimento em transportes públicos, por remoções de favelas em locais valorizados e sua relocação em precários edifícios denominados “conjuntos habitacionais sociais”, além de deixar os serviços de saúde e educação desestruturados embora a dívida pública tenha dobrado em sua administração). Esse candidato conseguiu impressionantes (e algo preocupantes) 41% do voto. Isso ainda deixou espaço para uma vitória confortável para Marta Suplicy, mas não com a larga margem esperada. De qualquer forma, significativamente, e talvez mais importante, o PT aumentou o número de representantes na Câmara de vereadores em 8 membros – tem agora 17 cadeiras de um total de 55. Essa é uma importante mudança para uma câmara notória por seu comprometimento com o lobby de empreendedores do setor imobiliário e das companhias de ônibus.

No texto que se segue tentarei resumir as possibilidades abertas à administração Marta Suplicy, procurando as prováveis tendências na direção da política urbana, e mais amplamente, as perspectivas de mudança na sociedade brasileira – bem como levantando algumas questões atinentes mais gerais pelo caminho.

Participação

Um dos pontos chave abordados pelas administrações do PT no Brasil é a participação popular na administração da cidade. Essa tem sido uma questão muito importante para o popular Tarso Genro, que durante a mesma eleição, foi facilmente eleito em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde já houve três governos sucessivos do PT. Como no caso de outras administrações do PT naquela cidade, a participação popular havia sido sempre um tema de destaque na Porto Alegre de Tarso Genro e ele novamente focou esta participação como tema central na sua campanha.

Houve alguns sucessos – mas também inevitáveis problemas – na campanha do PT para incrementar a participação dos cidadãos na administração de suas cidades. Assim, no caso de Porto Alegre (e em outras cidades governadas pelo PT a situação tem sido muito similar), poderia-se objetar que o nível dessa participação é bastante restrito. A proporção do orçamento sobre a qual as comunidades locais podem, em alguma medida, influir é de não mais do que 3 a 5% do total. Mas apesar de não parecer uma grande porcentagem, parecerá maior se lembrarmos a proporção inevitavelmente utilizada em outras despesas necessárias tais como a operação dos serviços públicos, pagamento dos funcionários públicos e serviço da dívida pública, o que combinado, soma ao menos 70% do orçamento e freqüentemente pode chegar a mais de 100%. A quantia restante após o pagamento destas necessidades depende principalmente do último item, o que por sua vez depende do nível de endividamento do governo local ou municipalidade em questão. Assim haverá no máximo 30% do orçamento disponível para futura alocação, apesar de ainda assim sempre haver uma parte deste montante destinada para algumas propostas previamente decididas. Nessa ótica, 3 a 5% pode ser considerado significativo. E mais significativo ainda se levarmos em conta o efeito concreto de estar-se envolvido no processo de decisão, a formação de grupos de discussão em toda a sorte de associações e o sentimento de participação que isso induz naqueles que tomam parte do processo. Novamente, por outro lado, isso pode ser visto como demagogia: afinal, construir um pouco mais de pavimento na frente da casa de Fulano do que em frente da casa de Beltrano não faz nenhuma real diferença para o desenvolvimento social.

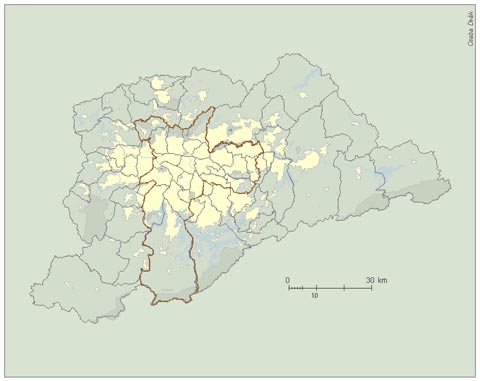

Somando-se à questão da participação, em São Paulo existe uma questão maior chamada regionalização. A Região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios, cada um deles com uma câmara de vereadores e um prefeito. A cidade de São Paulo é de longe o maior município em qualquer aspecto: sua população é de 10 milhões de habitantes, em um total de 18 milhões na Região Metropolitana, e tem o terceiro maior orçamento do país –depois do orçamento da União e do orçamento do Governo do Estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é hoje dividida em 28 administrações regionais cada uma das quais tem uma população média de 350 mil habitantes, embora algumas poucas tenham mais de meio milhão de habitantes. A renda per capita de US$ 12.000 por ano é o dobro da média nacional, embora seja menos da metade dos níveis dos países europeus.

O programa de regionalização visa a transformação destas administrações regionais em sub-prefeituras, as quais terão mais autonomia e mais recursos. Essa é uma velha idéia que foi muito popular durante a administração do PT em São Paulo no período de 1989-92, quando se considerou até que as regionais devessem ter governos eleitos. Esse programa foi engavetado pelos governos de direita subseqüentes, mas é quase certo que uma nova tentativa será feita agora[*]. Marta Suplicy certamente reiterou esta proposta ainda quando candidata.

|

Os

39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo: em vermelho, o

município de

São Paulo, no qual estão indicadas as

administrações

regionais. Em amarelo está indicada a aglomeração

urbana propriamente dita (área urbanizada)

|

Democracia:

social, liberal ou direta?

Planejamento

participativo em governos locais suscita o assunto mais amplo da

própria

democracia, e essa questão ganha maior interesse ainda pelas

numerosas

vitórias eleitorais do PT no Estado de São Paulo e pelo

Brasil.

No entanto, embora ninguém seja contra a democracia,

poucos

concordam sobre o que é exatamente a democracia.

O

próprio nome, democracia, é um

quebra-cabeça.

Ele significa a lei pelo povo, mas se o povo está no

poder,

sobre quem, ou o que, pode ele estender sua lei? De fato a palavra foi

tomada emprestada dos gregos pela nascente sociedade burguesa nas

economias

capitalistas, e sugere que todos os homens e mulheres em uma

sociedade

democrática são iguais. Como isso não ocorre na

prática

social e na experiência do dia a dia, a ideologia liberal –

’teoria’

social burguesa – não afirma tanto, dizendo somente que na

democracia

todos os homens e mulheres têm os mesmos direitos – “todos

são

iguais perante a lei”. Quanto às formas políticas que

regulam

a vida da sociedade, significa que todos têm o mesmo direito de

opinar.

No entanto, uma vez que é impossível para todos os

membros

de uma sociedade expressarem sua opinião (sua vontade)

diretamente,

eles elegem representantes que falam em seus nomes (e em nome de seus

interesses).

Essa é a

democracia representativa, também conhecida

como democracia liberal – a melhor (ou menos ruim) forma de

organização

social possível segundo a ideologia liberal.

Críticos da democracia representativa argumentam que na prática os interesses das pessoas menos poderosas serão sempre submetidos à influência maior da classe dominante, cujos interesses irão, em última instância, sempre prevalecer. Lênin foi além quando disse que a democracia era a ditadura da burguesia. Embora tenda a concordar com esta posição, também suspeito que a alternativa conhecida como democracia direta1 é uma noção utópica na sociedade burguesa – e mais provavelmente em qualquer sociedade: basta lembrar as experiências das agora extintas sociedades socialistas da Europa do Leste.

Mas antes de encerrar a questão sobre a democracia representativa ou direta, lembremos uma terceira forma de democracia, a saber, a social democracia. De fato esta não é uma variante dos tipos anteriores. É uma proposta que nasceu durante as transformações que ocorreram na sociedade capitalista durante a última parte do século XIX. Nessa época, depois de séculos de rápido, e até espetacular crescimento, que ocorreu com a disseminação do capitalismo no mundo –período da acumulação extensiva–, repentinamente não houve mais espaço para expansão e sobreveio a Grande Depressão que durou 20 anos (1875-95). Foi quando as idéias sobre a social democracia começaram a ser discutidas, no início da transição para um novo estágio do capitalismo.

Durante o século XX e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ficar claro que as novas formas de capitalismo que estavam se desenvolvendo não tinham nada do “clássico” capitalismo da revolução industrial ou da Era Vitoriana. Uma mudança importante foi que não havia definitivamente mais lugar para expansão – o mundo todo tinha sido conquistado pelo trabalho assalariado e pela produção de mercadorias. Isso significava que qualquer aumento na produção de mercadorias somente poderia ocorrer através do aumento da produtividade do trabalho. Esse era, de fato, um novo estágio do capitalismo, chamado de estágio de acumulação intensiva, ou simplesmente, de estágio intensivo.

Uma das características cruciais desse estágio intensivo – que é o estágio do capitalismo contemporâneo – é o papel crucial das técnicas e do progresso técnico, que são a única fonte de crescimento (e por conseqüência, de lucro). Como resultado, o nível de subsistência dos trabalhadores elevou?se sensivelmente: mais saúde, mais educação, mais lazer, melhor ambiente urbano, são necessários para operar os processos produtivos crescentemente sofisticados e prover uma igualmente crescente variedade de serviços em um reduzido dia de trabalho. Essa era a base material do Estado do Bem Estar – de acordo com a visão empírica dos ingleses – e da forma política mais explícita – mais a gosto dos alemães – da social democracia.

A social democracia é uma das mais controversas proposições de prática social no capitalismo e foi debatida por mais de um século, começando com a discussão entre Kautsky e Engels e, posteriormente, entre Rosa de Luxemburgo e Lênin. No final a questão pode ser resumida assim: pode haver socialismo, ou algum socialismo, no capitalismo? Em termos teóricos é virtualmente impossível responder essa pergunta afirmativamente, mas o espetacular aumento dos níveis de subsistência nos centros do capitalismo mundial fez com que muitos acreditassem que uma discussão teórica era irrelevante e acadêmica – o que importava era que a maioria dos membros da sociedade vivia muito melhor que antes, e que isso poderia ser interpretado como uma certa medida de socialismo.

E pode bem ser que a questão acabe ainda se tornando acadêmica por uma outra razão: a saber, se a social democracia é uma forma política precípua ao estágio intensivo do capitalismo e se este estágio está agora se encaminhando ao seu fim. A produção está se tornando plenamente automatizada – em um processo que tem sido chamado, um tanto impropriamente, de desindustrialização. Isto significa que a sociedade não será mais organizada com base na, e em prol da, produção de mercadorias para a obtenção de lucro, como é hoje. Este não é o lugar para conjecturar sobre uma sociedade na qual os produtos manufaturados são abundantes e as pessoas estão ocupadas na prestação de serviços e com o uso de seu tempo livre (lazer). Mas certamente tal sociedade não mais será organizada com base na produção de mercadorias ou do trabalho assalariado; assim em outros termos, não será mais uma sociedade capitalista. Assim a perspectiva de longo prazo para a social democracia é de que ela desapareça junto com o próprio capitalismo. No entanto, nós na periferia deixamos tais questões para aqueles dos países centrais pensarem a respeito. É hora de retornar para o presente e o futuro imediato, o qual ainda faz parte da era da social democracia – ou no caso do Brasil, da era da (sempre) pendente transição para a social democracia.

O local versus central

Tanto democracia

como

participação (‘planejamento participativo‘) são

questões

centrais na relação entre unidades locais, ou

regiões,

e o todo maior ao qual elas pertencem. Isso é ainda mais

verdadeiro

em São Paulo, devido à confusão administrativa na

qual se encontra: nenhum dos três níveis de governo

(municipal,

estadual ou federal) coincide com a área metropolitana, a qual

é

menor que o estado, mas maior que o município; e a entidade

metropolitana

que foi criada 30 anos atrás especificamente para enfrentar este

problema foi seriamente enfraquecida após parcos dez anos, a

ponto

de existir praticamente apenas no papel.

Além

de antagonismos criados pela divisão de classes ou até

pelo

enfrentamento de grupos de interesses, existem antagonismos que surgem

da mera mudança de escala tanto no espaço como na

própria

sociedade. Por exemplo, ao nível nacional surge tal antagonismo

entre a necessidade de construção de uma represa para uma

usina hidroelétrica e os interesses da população

local

cuja vida será afetada. Os mesmos conflitos ocorrem na cidade –

pensemos somente no simples caso da construção de

estradas

e aeroportos ou na preservação de mananciais

hídricos.

É claro que existe sempre a possibilidade de políticas

compensatórias,

sendo seu montante o resultado das relações de

forças

entre as locais e do todo maior (a nação, a cidade). Mas

a questão é que tanto a necessidade da

intervenção

quanto o montante da compensação será decidido ao

nível do planejamento central e restarão poucas

alternativas

à comunidade local exceto quanto a acatar a decisão

concordando

ou sob protestos. O que diz muito quanto às possibilidades

concretas

de autonomia local.

Por

outro lado existem questões que são claramente melhor

resolvidas

ao nível local. Este é o caso da maioria dos planos de

uso

do solo e códigos de obras e edificações, e

também

da administração de infra-estrutura e serviços

locais

(tais como manutenção de vias, fornecimento de

água

e recolhimento de esgoto, e até a educação

básica

e o serviço de saúde). De fato, tais assuntos não

podem ser resolvidos ao nível central pela simples

razão

de que isso demandaria uma impensável quantidade de dados e

processamento

para meramente se inteirar da situação local, para

não

falar da deliberação e implantação das

medidas

necessárias. Esse foi precisamente um dos problemas

práticos

do planejamento central do “socialismo real” no pós-guerra na

Europa

do Leste. Todas as decisões, das grandes às pequenas,

tinham

que ascender toda a hierarquia administrativa até o topo, e com

o tempo isso resultou em uma estrutura burocrática tão

pesada

que gradualmente desenvolveu princípios próprios de

funcionamento

visando primeiramente sua própria preservação.

Como

esses princípios gradualmente se sobrepuseram à proposta

original da burocracia, isto é, dar suporte à sociedade

(socialista),

toda a estrutura acabou por perder sua própria razão de

ser

e por fim desmoronou.

A

grande questão, claro, é como achar o nível certo

de centralização: evitar centralização

excessiva,

mas igualmente, garantir que o pêndulo não balance longe

de

mais no sentido oposto, o que poderia resultar em anarquia.

Infelizmente,

não há resposta teórica para essas

questões,

de forma que ela tem que ser encontrada através da

prática

social. A Inglaterra, por exemplo, tem longa experiência de

governos

locais relativamente fortes, a partir dos quais as

administrações

do PT em São Paulo e no Brasil poderiam aprender.

Uma

lição que pode ser aprendida desde já é o

perigo

que pode ser colocado para os governos locais quando entram em conflito

direto com os interesses nacionais . As administrações

locais

de comunidades – talvez precisamente em razão do alto grau de

participação

permitido – estão frequentemente à esquerda dos governos

centrais (lembremos as famosas cidades vermelhas da

Itália

dos anos 60 aos anos 80, ou o Conselho da Grande Londres – Greater

London Council, GLC - de Ken Livingstone). Quando essas

políticas

locais tornam-se demasiado fortes, elas podem se tornar uma

ameaça

às políticas das classes dominantes que podem ser mais

nitidamente

expressas no governo central (precisamente porque este é menos

participativamente

democrático). Por estas razões, tais instâncias

podem

até ser eliminadas, como foi o caso do imensamente popular do GLC,

abolido por Thatcher em 1985; ou elas podem ser pulverizadas, divididas

em unidades menores, de forma a deixarem de ser incômodas. Esta

é

uma prática comum no Brasil: quando uma grande companhia

industrial

pretende se instalar em uma área urbanizada de grande porte, um

novo município é freqüentemente criado para esse

fim,

desdobrado do anterior e com uma população pequena, que

será

capaz de sustentar apenas uma estrutura administrativa fraca; com o que

a indústria em questão terá ampla liberdade nas

decisões

locais de seu interesse (por exemplo: impostos locais, provisão

de infraesturuturas ou [des-]controle de poluição).

Embora

em realidade seja nos interesses das empresas, o desmembramento, sempre

será executada em nome de descentralização e mais

poder local, mais democracia... Assim, a natureza concreta da

relação

entre local e central será o resultado das

práticas

sociais em uma dada sociedade.

Democracia

em uma sociedade de elite

Quaisquer

que sejam as ‘lições’ de democracia que o Brasil ou o PT

possam aprender das sociedades social democratas centrais, no entanto,

terão de ser aplicadas em circunstâncias inteiramente

diferentes.

O Brasil é uma sociedade de elite, muito diferente da sociedade

burguesa em diversos aspectos – e uma gritante diferença

concerne

precisamente à questão da democracia. De fato a elite

é

tão antidemocrática quanto pode ser – e isso não

é

apenas uma questão de grau. Tanto como a

expatriação

de excedente –uma constante drenagem do excedente nacional– é a

negação da acumulação, e os

super-privilégios

da elite são a negação do bem-comum (commonwealth),

assim também ao nível político, o comportamento da

elite constantemente nega qualquer noção de interesse

público,

igualdade perante a lei, e outros princípios básicos da

democracia.

A elite faz leis (ridiculamente ambiciosas e numerosas e/ou elaboradas)

somente para desobedecê-las e assim reafirmar sua autoridade em

ambos

os movimentos: ela pode fazer a lei e ela pode quebrar

a

lei no momento seguinte. Eis como um crítico literário se

refere à elite retratada pelo primeiro grande novelista

brasileiro,

Machado de Assis, depois da Independência de 1822:

Assim a vida brasileira impunha à consciência burguesa uma série de acrobacias que escandalizam e irritam o senso crítico (...). Nestas circunstâncias, (...) além de infração, a infração é norma, e a norma, além de norma, é infração (...). (Desta maneira,) os setores europeizantes da sociedade brasileira participavam sim da civilização burguesa, embora de modo peculiar, semidistanciado, que levava a invocá-la e descumprí-la alternada e indefinidamente.

Assim, se a democracia é a forma

própria

da sociedade burguesa, construída sobre a idéia do bem

comum

e na concreta igualdade dos cidadãos perante a lei, na sociedade

de elite a mesma torna-se uma farsa porque o

super-privilégiamento

da elite nega completamente a noção do bem comum e

igualdade

perante a lei simplesmente não há. Populismo talvez seja

um nome razoável para o que a democracia se torna na sociedade

de

elite. Em termos práticos, o conceito de escassez é

constantemente

promovido e a falta de recursos é invocada para justificar o

baixo

investimento em infraestrutura. Na escala nacional isso leva a um

enfraquecimento

das infraestruturas da produção, e nas

aglomerações

urbanas leva à fragmentação do espaço e ao

virtual abandono dos bairros de baixa renda à sua própria

sorte. Tal prática também enfraquece o aparelho estatal

através

de baixa e regressiva taxação e da pesada

legislação

que, por sua vez, significa que ela pode ser facilmente manipulada por

membros da elite em seu interesse direto (em oposição a

formas

mediadas

de controle, no interesse dos capitalistas como classe através

de

uma burocracia, como ocorre em uma sociedade burguesa). Isso levanta a

questão do que pode resultar de uma tentativa de transplantar a

social democracia em uma sociedade de elite – populismo social?

Qualquer tentativa visando adaptar a social democracia para a

situação

brasileira corre o sério risco de resultar, na melhor das

hipóteses,

em algo como um social populismo.

Dessa

forma, na medida em que o PT persegue de fato, se não

necessariamente

em palavras, o credo social democrata, o futuro de suas

administrações

em São Paulo e alhures no Brasil pode bem ser

problemático.

E será ainda mais se o partido optar por uma trajetória à

esquerda. É bom lembrar que, uma década atrás,

a prefeita do PT Luiza Erundina (hoje no Partido Socialista) comandou,

sem sombra de dúvida, uma das melhores

administrações

já realizadas em São Paulo, mas ela foi submetida a uma

tamanha

barreira de desprezo – ou silêncio – por parte da grande imprensa

que os efeitos políticos de suas realizações foram

virtualmente neutralizados. Além disso, o crescimento da

força

política do PT, que faz da eleição de um

presidente

do PT em 2002 uma possibilidade concreta**,

levou à preparação de medidas preventivas numa

tentativa

de assegurar que tal presidente tenha menos poderes que seus

predecessores

mais confiáveis. Uma tal medida em gestação

é

o aumento da independência do Banco Central, o qual está

atualmente

sob o comando direto do Executivo. Na verdade, isso tem sido discutido

por anos, mas hoje os rumores começam a tornar-se mais

persistentes

sobre os preparativos para fazer o Banco Central o único

responsável

pela decisão de uma gama importante de questões

financeiras,

incluindo a taxa de juros. O plano é torná-lo

independente

o suficiente para que seja capaz de produzir uma recessão ou, se

for o caso, sair de uma – independentemente do governo em

exercício.Não

seria surpresa ver tais medidas tornarem-se leis em outubro ou novembro

de 2002 – nos últimos minutos antes das

eleições...

E podemos ter medidas similares, tais como fixar em lei metas

monetárias

e inflacionárias, déficits orçamentários,

ou

assinatura de acordos internacionais com o Mercosul ou a Alca, ou ainda

com o FMI. É até possível, embora menos

provável,

que tais medidas sejam incluídas na Constituição –

como tinha sido o caso da paridade peso/dólar na Argentina.

No

entanto, a reprodução da sociedade de elite não se

dá sem problemas, é claro; nem esta sociedade é

livre

de antagonismos. Particularmente, dado que os problemas da

balança

de pagamentos permanecem – causados incidentalmente pela indiscriminada

importação de bens de consumo e especialmente de bens de

capital – torna-se sempre mais difícil não

permitir

o desenvolvimento da produção nacional. Isso significa

que

as velhas estruturas da elite super-privilegiada, e as

relações

de poder arcaicas que a suportam ficarão sob tensão

crescente,

desafiadas pelas forças produtivas buscando um desenvolvimento

maior

e desentravado. Uma possível interpretação do

crescimento

do PT, e das vitórias nas recentes eleições,

é

que novas forças e formas organizacionais – que se parecem mais

com as ‘burguesas’ – estão emergindo em uma sociedade que

é

hoje praticamente toda urbanizada. Um sério senão dessa

interpretação,

no entanto, é que embora a força dos capitais industrial

e de serviços tenha crescido enormemente às custas do

capital

agrícola, não houve crescimento correspondente da

força

de uma burguesia brasileira às custas da elite velha-guarda

(coronelato).

Isso porque uma substancial parte desse capital emergente está

sob

controle externo, e assim não alavanca forças sociais

correspondentes

dentro do Brasil. Ao nível urbano, poderemos assistir à

superação

de alguns dos antigos problemas estruturais da

organização

espacial, mas isso não deve ser confundido com a

noção

de modernização de acordo com a receita neo-liberal (rede

de cidades preparada por planos estratégicos

para

empreendedores globais –global traders–

em um processo geral de globalização).

Quais

são, pois, os grandes problemas de uma metrópole?

Certamente

há uma extrema concentração de renda, desemprego e

miséria, mas isso afeta o país como um todo; não

são

problemas particulares das aglomerações urbanas. O

principal

problema com relação à organização

espacial

– e que pode ser considerado como um problema efetivamente urbano –

é

a precária provisão de itens de infra-estrutura. Embora

isso

também possa parecer mero sintoma de um problema nacional

brasileiro

– o hábito de constantemente justificar a deliberada

debilitação

das estruturas produtivas pelo bordão “país pobre,

infra-estrutura

precária” referido anteriormente –, ela também tem

componentes

especificamente urbanos, como a falta de um sistema de transporte

rápido

– a construção do sistema de metrô em São

Paulo

parou onze anos atrás e quando começou novamente foi,

inacreditavelmente,

por um trecho desconectado da rede existente, com aproximadamente 8

quilômetros,

na perdida periferia, mais de 25 quilômetros distante do centro.

Isso ao invés da prioridade óbvia, a “linha 4” indo em

direção

ao Sudoeste da cidade, através dos distritos de mais alta renda,

e ao longo dos “novos centros” (‘centralidades’)...

Outro

problema infra-estrutural da cidade é a necessidade urgente de

sanear

o meio ambiente e, como meta de longo prazo, o manejo das águas

(preservação dos mananciais, abastecimento e drenagem). E

não menos necessário, existe a necessidade de implementar

uma política e um controle de uso do solo – a virtual

ausência

destes itens deixa livre trânsito aos intermediários de

pequenos

favores e aos grandes especuladores igualmente. E ainda, há a

necessidade

de uma ação decisiva na construção de uma

base

de receita pública a permitir a provisão dos itens que

precedem...

|

|

|

Quanto

aos planos imediatos do governo do PT em São Paulo: certamente

serão

dados passos concretos em direção ao orçamento

participativo,

será ampliada a autonomia das instâncias administrativas

ao

nível de sub-prefeituras regionais; será ampliado

o investimento em transporte público mais do que em sistema

viário

– embora seja improvável que seja capaz de tomar uma

decisão

clara pelo Metrô e, ao contrário,permanecerá

atolado em idéias para melhorias do saturado sistema de

ônibus

(corredores, terminais, vans, mini-ônibus e outras variantes

extravagantes);

passos serão dados no sentido de superar tanto o apelo geral ao

bordão da escassez de recursos quanto à política

particular

de concentrar o investimento no setor de alta renda, o sudoeste; e

certamente

aumentará o investimento na saúde e na

instrução

básicas. Também provavelmente será tentada a

diminuição

da natureza extremamente regressiva dos impostos sobre a propriedade –

IPTU, e talvez até a implantação da já

muito

debatida, política de renda mínima (correspondente, grosso

modo, ao auxílio-desemprego), embora seja duvidoso o quanto

se poderá alcançar nessas áreas.

Não

há nada certo sobre o resultado de tais planos, e estes

pensamentos

sobre as vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores talvez

tragam mais dúvidas do que certezas. Podemos não estar

às

portas do socialismo, mas ainda assim há razões para

celebração.

No mínimo, todos respiraremos um ar um pouco mais limpo no

futuro

próximo.

Referências

1

Como defendido por Antonio Negri; veja-se por exemplo sua

crítica

da apologia à democracia liberal de Bobbio em Capital &

Class

37, pp.156-61 (Trad. em Espaço & Debates 29:72-5.

2

SCHWARZ, Roberto Um mestre na periferia do capitalismo.

São

Paulo, Duas Cidades, 1990, páginas 42 e 43.