O eixo Tamanduateí na estrutura metropolitana

in: Estudo de impacto ambiental da

Rede básica do Projeto VLP

Linha Prioritária: Centro-Sacomã/ V.Prudente

Infurb/USP

1997

| Csaba Deák e Volker Link

O eixo Tamanduateí na estrutura metropolitana in: Estudo de impacto ambiental da Rede básica do Projeto VLP Linha Prioritária: Centro-Sacomã/ V.Prudente Infurb/USP 1997 |

1 A formação da estrutura metropolitana

Após um período inicial de urbanização que se desenvolvia estruturado ao longo dos espigões por onde caminhavam as tropas de burro, e acompanhando sucessivas transformações nas técnicas de transporte, as atividades urbanas mais intensas foram atraídas pelos vales. Em parte, pelo fato da técnica dominante de transporte – é o caso do trem – demandar os grades favoráveis, pouco íngremes, ao longo dos rios, e em parte pela simples facilidade de novas implantações em áreas deixadas livres pela urbanização até então. Hoje, na época da rodovia e do (algo incipiente) Metrô, os eixos principais da estrutura da aglomeração urbana paulista continuam consolidados ao longo dos vales de seus principais rios: o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí.

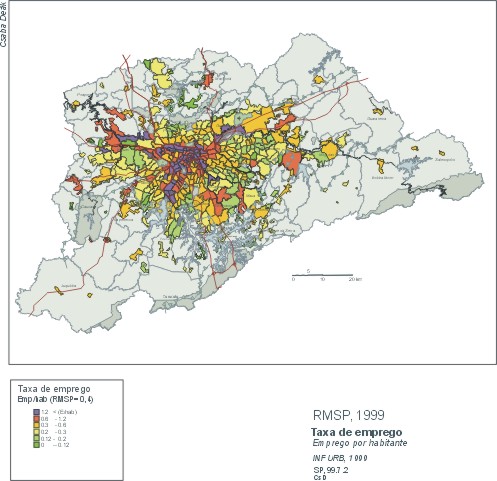

A partir da década de 1930 e até anos 1970, no decurso de um processo de urbanização ainda ‘explosiva’, estradas de ferro, plantas industriais, grandes equipamentos e bairros operários, mais tarde rodovias, vias expressas, shopping centers e favelas foram ocupando as várzeas dos rios. Em conjunto, formam hoje o famoso ‘Pi’ (a letra grega), que constituem os eixos principais de atividades da metrópole. O fato é ilustrado pelo Mapa 1, a seguir, que representa a taxa de emprego, isto é, a proporção dos empregos à população, segundo as zonas homogêneas da Pesquisa OD/87.

O traçado da linha prioritária do VLP- Veículo Leve sobre Pneus, de média capacidade, acompanha, precisamente, a segunda perna do ‘Pi’.

A situação de hoje

é resultado imediato das políticas urbanas das últimas

três décadas. Há cerca de trinta anos, pela virada

da década de setenta, São Paulo estava no processo de passar

de uma grande cidade a uma aglomeração urbana de primeira

grandeza, cuja população de 7 milhões já ultrapassava

aquela de Paris e logo ultrapassaria a de Londres, já que continuava

crescendo a taxas acima de 5% ao ano. Passava também por uma 'crise

de crescimento': suas estruturas físicas tinham sua capacidade esgotada

e estavam à beira do colapso.

O sistema de vias e de transportes em particular, instalado na década anterior e baseado no bonde, o ônibus, e uma incipiente mas rapidamente crescente motorização individual sobre as 'avenidas' do plano de Prestes Maia --era a época da desova das primeiras levas de produção da indústria automobilística recém-instalada--, havia se tornado inteiramente obsoleto. Não se tratava da necessidade de mera melhoria do sistema existente, senão da criação de estruturas de características e principalmente de escala inteiramente novas.

As propostas de técnicas de transporte urbano sobre trilhos (– bonde/Metrô) por um lado, e sobre pneu (– ônibus/automóvel) por outro, já haviam se confrontado na década de 1930, tendo vencido o pneu com o Plano de Avenidas de Prestes Maia. Na intensa atividade de planejamento do final da década de 1960 as grandes alternativas de solução da acessibilidade e circulação se confrontavam novamente. O Plano Urbanístico Básico/PUB (1968) propunha uma rede de Metrô de 650 km de extensão, para, após a estrada de ferro, as rodovias, e as Avenidas, ser o novo elemento estruturador da acessibilidade metropolitana; o Projeto DERMU, por sua vez, preconizava uma malha quadrada, de 4 km de lado, de vias expressas totalizando em torno de 400 km de extensão.

Desta vez, porém, não houve vencedor nem vencido. Nenhuma das propostas alternativas chegou a eliminar a outra, senão que ambas foram reduzidas a tal

ponto que, em conjunto, reproduziram

e --após um período inicial de algum alívio e uma

tímida reestruturação da aglomeração

metropolitana-- até exacerbaram o nível de carência

de infraestrutura viária e de transportes. Essencialmente, o que

foi implantado em vinte anos, isto é, até hoje, é

um embrião de ambos os projetos. Do Metrô foi implantada uma

"rede" (composta de duas linhas formando uma cruz, com o rabicho da Paulista)

que totaliza menos de 50 km de linhas, e o sistema de vias expressas ficou

reduzido às Marginais do Tietê e do Pinheiros e às

Avenidas 24 de Maio, Radial Leste e Bandeirantes.

A escassez crônica de infraestruturas que caracteriza o processo de urbanização brasileira levou à situação atual, em que perdura o secionamento da aglomeração metropolitana, hoje com 18 milhões de habitantes, em compartimentos precàriamente conectados, dos quais a Zona Norte (3 milhões de habitantes) e a Zona Leste (6 milhões) são os exemplos mais contundentes, e onde essa última continua com sua estrutura em 'espinha de peixe' carregando a Radial Leste, com acesso à área central estrangulado e com precárias ligações Norte-Sul quer seja com Guarulhos, quer com Paulista/Iguatemi, Santo Amaro ou o ABC. As demais infraestruturas urbanas seguem essencialmente o mesmo padrão de escassez, resultando em uma forte diferenciação da área urbana, e que por sua vez induz a forte segregação espacial prevalescente mediante uma estrutura de preços das localizações (preço do solo e aluguéis) igualmente diferenciada.

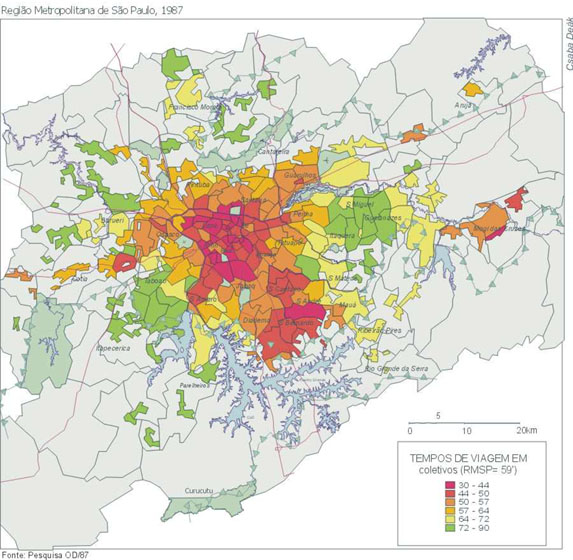

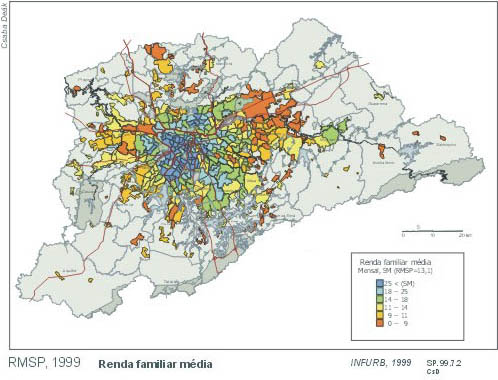

Apesar da reversão das tendências de crescimento acelerado e diversificação extrema da estrutura urbana desde a queda do ritmo de crescimento de São Paulo, o efeito do novo processo ainda está por se revelar plenamente. Por enquanto, permanece o fato que a Zona Leste, para tomar uma área no mesmo vetor da área de estudo, permanece uma espécie de cidade-dormitório, como mostrava o Mapa 1 (das taxas de emprego, acima), devido à falta de acessibilidade (cf. Mapa 2 adiante) e saneamento básico precário, resultando, entre outros, nas concentração da populaçao de baixa renda, ilustrado na Mapa 3, de distribuiçãio espacial da renda da populção. A questão do saneamento até já está sendo encarada, com certa atividade do Projeto Tietê e até da Billings, mas permanece o isolamento da região, com a barreira do eixo Tamanduateí.

Quanto ao Metrô, a solução

do problema do transporte em áreas metropolitanas por excelência,

e cuja implantação andava a passo de cágado – ao ritmo

ridículo de 2 km por ano –, parou por completo em 1990, precisamente

quando o ritmo de crescimento da aglomeração já tinha

caído e nos ficamos mais perto da chance de diminuir nosso atrazo

na implantação da infraestrutura urbana de São Paulo.

O potencial, no entanto, continua sendo esse mesmo: a saber, trazer os

níveis de serviço da infraestrutura urbana de São

Paulo, agora que o mesmo entrou em ritmo de crescimento mais moderados,

a novos patamares, que lhe permitiriam, inclusive, de se colocar no confronto

com as cidades estrangeiras, como ‘cidade mundial’.

[ Mapas 2 e3: Tempo por coletivo e renda média]

– a GSP continuará passando por processos de terciarização da economia, com crescimento dos serviços ligados à produção … ;

– o papel do setor industrial permanecerá significativo e o crescimento da produção se dará com ganhos de produtividade;

– o setor terciário

firmará sua posição de principal gerador de postos

de trabalho, consolidando uma nova estrutura ocupacional na GSP;

…

A Secretaria de Transportes

Metropolitanos, através da CPTM, EMTU, Metrô e outras entidades

vinculadas, consolidará o sistema metropolitano de transporte de

passageiros, com seus respectivos programas compatibilizados entre si e

com as diretrizes do planejamento metropolitano global.

SÃO PAULO, RMSP e BRASIL,

1960-90

Participação relativa

na produção industrial

| Ano | SP/RMSP | RMSP/BR |

| . |

(%)

|

(%)

|

| 1960 |

70.8

|

39.0

|

| 1970 |

70.6

|

39.1

|

| 1980 |

58.6

|

30.5

|

|

1990*

|

56.0

|

25.0

|

O processo de desconcentração

não está acompanhado por uma suposta perda da importância

econômica de São Paulo – lembre-se do fato, aludido também

no próprio título da fonte citada na tabela acima, dos centros

de decisão das indústrias ‘desconcentradas’ permanecerem

concentrados na metrópole –, ou sequer, por perda de ‘dinamismo’

de suas atividades econômicas no todo. A par da queda relativa de

sua participação no produto industrial tanto do Estado quanto

do país, os empregos industriais cresceram de 1 401 000 em 1977

para 1 790 000 em 1987, segundo as Pesquisas OD dos respectivos

anos citados. Uma queda relativa ao crescimento da população

(28% contra 42%), foi

mais que compensada pelo crescimento do emprego

em serviços, que fez com que a taxa de emprego – proporção

do emprego à população – crescesse de 0.35

para 0.40 empregos por habitante, no mesmo período.

Decorrem daí duas conclusões que dizem diretamente respeito à área de estudo. Primeiro, que a par da perda da importância relativa da função industrial, não haveria pròpriamente debandada das indústrias mesmo das áreas centrais da cidade, mesmo que o crescimento adicional (em ritmo já mais lento) se localize principalmente na periferia. Segundo, que por outro lado, o grosso dos novos assentamentos econômicos, já para a região metropolitana, e mais ainda nas áreas centrais, podem ser esperados das atividades em comércio e serviços.

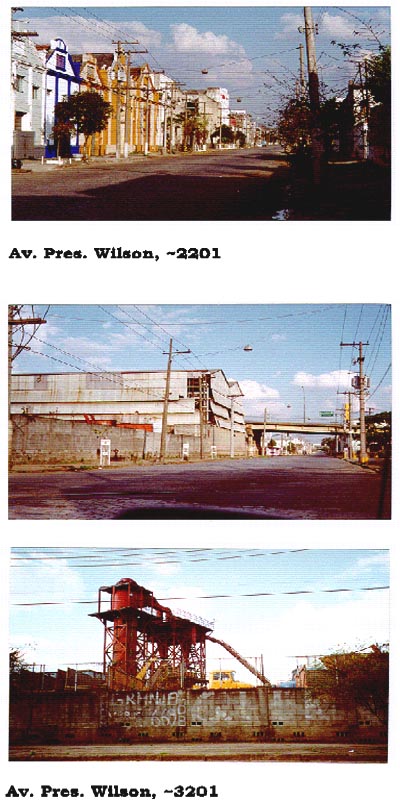

Figura 1: Aspectos da história do bairro e de São Paulo- A área do Tamanduateí ostenta edificações que são o registro de uma época na história da metrópole.

Um corolário de ambas é que aquelas indústrias que permanecerão próximas às áreas centrais, tendo resistido à pressão das novas atividades, serão as de técnicas mais intensivas (e assim, rentáveis), sendo esperável um potencial para melhoria do entorno urbano – sem excluir, naturalmente, e até condicionada à contribuição, por parte do Estado, em investimentos de infraestrutura.

Um outro corolário que decorre do que precede é o valor de preocupações na área da conservação do patrimônio histórico da região, aliás, considerável. Com efeito, a área mostra possibilidade de seguir tendência já consagrada em países centrais – e por vezes, nem tanto – , a saber, de restauro e reciclagem funcional do uso de edificações obsoletas, mas com valor histórico-cultural. As imagens fotgráficas reproduzidas acima dão uma idéia parcial do potencial da região nesse particular.

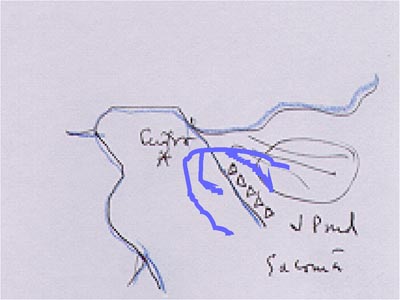

A barreira

O vale do Tamanduateí, berço e primeiro eixo da industrialização de São Paulo, acabou se tornando uma das maiores barreiras dentro da estrutura metropolitana. O canal, a estrada de ferro e os próprios galpões industriais, todos paralelos, reforçam-se mùtuamente enquanto obstáculo que, em uma extensão de mais de 5 km, só admite uma travessia razoável – e ainda assim, sòmente para veículos motorizados – e outra, extrèmamente precária.

A implantação do VLP

também paralelo ao rio vem a reforçar essa barreira, a não

ser que venha acompanhado de cuidados e medidas específicas em contrário.

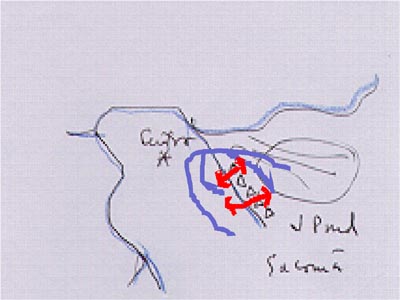

A transposição: estações-ponte

A barreira em potencial pode ser transformada em seu contrário: um elemento de integração, com a transformação de algumas de suas estações, de simples pontos de embarque/ desembarque isolados, em pontes e pontos focais de interesse local – e até regional, dada a posição-chave da região na estrutura metropolitana –, e oportunidade de interconexão dos dois lados do Tamanduateí-CPTM-VLP (assinalados esquemàticamnete em vermelho).

Em primeira aproximação,

as redondezas das atuais estações da CPTM de Moóca

e de Ipiranga parecem ser pontos potencialmente favoráveis para

se tornarem ‘estações-ponte’.

Itens programáticos da estação-ponte

De maneira geral, como princípio diretor de seus projetos, e sempre levando em conta as peculiaridades do local específico onde serão implantados, as estações-ponte devem procurar os objetivos:

2 Constituir plataforma de largura variável, de forma geralmente irregular, seguindo as possibilidades concretas do lugar, mas sempre ampla e generosa, formando espaços próprios para uso intensiivo de pedestres;

3 Integrar estações VLP e CPTM;

| Figura 2: Estação-ponte- Ilustração da idéia da estação-ponte, síntese dos projetos relevantes para a área de estudo: adensamento do uso solo, mormente em comércio e serviços; transposição da atual barreira do Tamanduateí; integração das duas margens através de cabeceiras ricamente articuladas com o uso do solo local. |

4 Prever grandes volumes construídos para poder abrigar usos em alta densidade, frequentados e variados; e contribuindo para a realização do potencial da área para receber novos usos, em um tipo de ocupação do solo mais intensivo;

5 Lembrar que o uso da plataforma visa a classe média, inclusive a baixa, dada a localização na estrutura urbana: ponto focal na Zona Leste (podendo incluir, inclusive, ‘camelôdromo’), ressalvado o fato que no futuro, tal classe média poderá vir a ser menos ‘baixa’, se se concretizar a tendência de homogeneização do espaço urbano como decorrência de um novo estágio de desenvolvimento de sua sociedade;