| .

. . .1. Transporte e estrutura urbana .... .... .... .... .2 Padrão das viagens e divisão modal .... .... .... Estinativa da demanda .3 Mobilidade individual e a renda familiar .... .... .... 4 Parâmetros da demanda de viagens, 2000 .... .... .... .... 5 Transporte rápido de massa: Metrô .... .... 6 Custo e benefício .... .... .... 7 PITU 2020 .... |

Elementos

de uma política de transportes para São Paulo

Csaba Deák |

. Apresentação

| A pulverização

das competências sobre os transportes na Região Metropolitana

de São Paulo, entre o Município (ônibus) e o Estado

(Metrô/trem) torna ainda mais importante a discussão pública

e definição clara de uma política para esse elemento

estratégico de infraestrutura urbana. Aqui se resumem os elementos

para a definição de uma tal política.

Chega a um esboço das definições de uma política de transportes com ênfase no transporte rápido de massa: o Metrô, poderoso elemento estruturador da configuração espacial. Conclui com uma avaliação da ordem de grandeza dos custos e benefícios do investimento envolvido, da ordem de US$ 10 bilhões, na construção de 125km de novas linhas de Metrô em 10 anos. Comentário em 1997, 2002... Em vez de acelerar as obras do Metrô, o governo estadual as parou de vez (e o município continuou ausente), de maneira que o que foi escrito em 1990 continua atual: é só mudar a data-base de 1990 para 1997 e atualizar mentalmente os valores citados considerando uns 20-25% de inflação do dólar. |

.

|

1 Transporte e estrutura urbana

|

O sistema de vias e de transportes, instalado na década anterior e baseado no bonde, o ônibus, e uma incipiente mas rapidamente crescente motorização individual sobre as 'avenidas' do plano de Prestes Maia --era a época da desova das primeiras levas de produção da indústria automobilística recém-instalada--, havia se tornado inteiramente obsoleto. Não se tratava de mera melhoria do sistema existente, senão da criação de estruturas de características e principalmente de escala inteiramente novas. |

O PUB- Plano Urbanístico Básico de São Paulo

--diagnóstico

O PUB- Plano Urbanístico Básico de São Paulo

--diagnóstico

Transporte

coletivo

Transporte

coletivo Automóveis

Automóveis

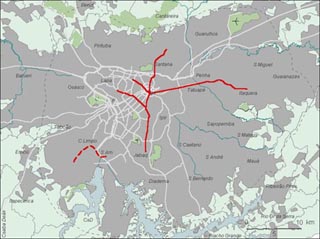

Acima, o conceito esquemático preferido; à direita, as propostas de malha de vias espressas, de 650 km de extensão, de rede de Metrô, também de 650 km (incluindo 400 km de trem urbano). Observe-se o traçado em malha retangular, mais absoluto no caso das vias expressas e mais híbrido no caso do Metrô, apesar do caráter rádio-concêntrico da estrutura preferida.

Desta vez, porém,

não houve vencedor nem vencido. Nenhuma das propostas alternativas

chegou a eliminar a outra, senão que ambas foram reduzidas a tal

ponto que, em conjunto, reproduziram e --após um período

inicial de algum alívio e uma tímida reestruturação

da aglomeração metropolitana-- até exacerbaram o nível

de carência de infraestrutura viária e de transportes. Essencialmente,

o que foi implantado em vinte anos, isto é, até hoje (1991),

é um embrião de ambos os projetos. Do Metrô foi implantada

uma "rede" (composta de duas linhas formando uma cruz) que totaliza 45

km de linhas, e o sistema de vias expressas ficou reduzido às Marginais

do Tietê e do Pinheiros e às Avenidas 24 de Maio, Radial Leste

e Bandeirantes.

1.3 RMSP: Estrutura urbana 1991

1.4 RMSP: Estrutura urbana 2002

2002

2002

Na situação atual perdura o secionamento da aglomeração metropolitana, hoje com 18 milhões de habitantes, em compartimentos precàriamente conectados, dos quais a Zona Norte (3 milhões de habitantes) e a Zona Leste (6 milhões) são os exemplos mais contundentes.

Essa última continua

com sua estrutura em 'espinha de peixe' carregando

a Radial Leste, com acesso à área central estrangulado

e com precárias ligações Norte-Sul quer seja com Guarulhos,

quer com Paulista/Iguatemi, Santo Amaro ou o ABC; agravado pela barreira

do Tamanduateí.

|

|

As demais infraestruturas urbanas seguem essencialmente o mesmo padrão de aguda escassez, resultando em uma extrema diferenciação da área urbana, e que por sua vez induz a forte segregação espacial prevalescente mediante uma estrutura de preços das localizações ('preço do solo') igualmente diferenciada. |

2 Evolução do padrão das viagens e divisão modal

|

1967

|

1977

|

1987

|

||||

|

(mil)

|

(%)

|

(mil)

|

(%)

|

(mil)

|

(%)

|

|

| População |

7 097

|

10 273

|

16304

|

|||

|

Taxa de motorização

|

7.0

|

13.5

|

14.5

|

|||

| Coletivo |

4 894

|

68.1

|

9

759

|

61.0

|

10 335

|

55.9

|

| Individual |

2

293

|

31.9

|

6 240

|

39.0

|

8 141

|

44.1

|

| Total rodas |

7

187

|

-

|

15

999

|

74.8

|

18

476

|

63.6

|

| Mobilidade (v/cap)* |

1.01

|

1.56

|

1.13

|

|||

| A pé |

n.d.

|

-

|

5400

|

25.2

|

10591

|

36.4

|

| TOTAL |

-

|

100.0

|

21399

|

100.0

|

29067

|

100.0

|

2.2 Divisão modal: trem, Metrô, ónibus

A produção de viagens coletivas per cápita teve queda (a diferença sendo absorvida pelas viagens a pé) mantendo-se pràticamente o volume total de viagens inalterado de 1977 a 1987. A implantação da maior parte da 'rede' de Metrô hoje existente na segunda das duas décadas, ainda que de comprimento reduzido, teve o importante efeito de neutralizar inteiramente o efeito potencial da extensão física da aglomeração urbana sobre a duração das viagens por transporte coletivo: à o tempo médio das viagens coletivas manteve-se em torno de uma hora (59 min em 1987 contra 57 min em 1977). Tabela 2

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

EVOLUÇÃO DA DIVISÃO MODAL: 1977 e 1987

Segundo modo principal, motorizado(*) Inclui táxi e lotação.

Metrô Trem Ónibus Auto* Outros Total

Fonte: Pesquisa OD87, RMSP

2.3 O Metrô de São Paulo em comparação

A rede de Metrô de São Paulo é extremamente reduzida quando comparada com outras metrópoles do mundo, inclusive da América Latina como a Cidade do México (Figura 1). Ela é também altamente 'eficiente' estando em primeiro lugar, com Moscou e Tóquio seguindo de perto, em número de passageiros transportados por quilômetro de linha (cf. tabela abaixo).

Tal índice, por sua vez, é produto de três fatores, dos quais apenas o primeiro é atestado de eficiência pròpriamente dita, a saber, a frequência das composições nas linhas, inferior a 2 min de intervalo, muito próximo do máximo técnicamente viável. Já o segundo, a taxa de ocupação dos vagões a 6,5 pessoas/m2 na hora-pico, e o terceiro, das linhas operarem à capacidade de saturação em quase toda sua extensão, são indicativos mais do nível de serviço e da

REDES DE METRô, 1988

Aglomerações

urbanas selecionadas

| População |

Área

|

Início

|

Extensão | Passag. | Pass/km | Lin/cáp. | |||||

| Cidade |

(milhões)

|

(km2)

|

(Ano)

|

(km)

|

(M/dia)

|

(mil/dia)

|

| Extensão |

Passag. |

Pass/km |

Lin/cáp. |

|

| Cidade |

(milhões)

|

(km2)

|

(Ano)

|

(km)

|

(M/dia)

|

(mil/dia)

|

(km)

|

||||

|

São

Paulo

|

16,0

|

7900

|

1967

|

42

|

1,5

|

35,71

|

2,6

|

||||

| Mexico |

17,5

|

7860

|

1967

|

141

|

4,0

|

28,37

|

8,1

|

||||

| Toquio |

11,6

|

21400

|

1927

|

197

|

6,8

|

34,52

|

17,0

|

||||

| Moscou* |

12,5

|

5900

|

1936

|

217

|

7,0

|

32,26

|

17,4

|

||||

| NewYork |

19,0

|

8000

|

1868

|

416

|

3,1

|

7,45

|

21,9

|

||||

| London |

6,7

|

1600

|

1863

|

398

|

2,1

|

5,28

|

59,4

|

| Fonte: Dados compilados por Klára K Mori,1989, mimeo. |

3

Mobilidade da população segundo sua renda

3.1

Produção

de viagens segundo a renda familiar

|

A renda familiar é a mais forte determinante --em conjunto, como é natural, com a idade do indivíduo-- da mobilidade. |

3.2

Mobilidade segundo faixa de renda

|

|

|

| MODO PRINCIPAL |

Até4

|

4-8

|

8-15

|

15-30

|

>30

|

TOTAL

|

| Coletivo |

0.47

|

0.64

|

0.76

|

0.72

|

0.51

|

0.63

|

| Individual |

0.10

|

0.20

|

0.47

|

0.90

|

1.74

|

0.50

|

| Total motorizadas |

0.57

|

0.84

|

1.22

|

1.62

|

2.25

|

1.14

|

| Viagens motorizadas(milhares) |

1921

|

3834

|

5189

|

4567

|

2903

|

18525

|

| A pé* |

0.69

|

0.77

|

0.70

|

0.58

|

0.39

|

0.67

|

3.3 Padrão de mobilidade segundo a renda

|

acima.de

(min) |

Até 4

|

4-8

|

8-15

|

15-30

|

>30

|

|

15

|

98.3

|

97.8

|

96.0

|

95.9

|

94.7

|

|

30

|

85.6

|

83.9

|

78.0

|

76.0

|

70.2

|

|

45

|

67.0

|

65.0

|

57.8

|

53.9

|

46.0

|

|

60

|

49.6

|

47.8

|

41.1

|

36.7

|

29.0

|

|

75

|

35.6

|

34.3

|

28.8

|

24.6

|

18.1

|

|

90

|

25.0

|

24.0

|

19.8

|

16.2

|

11.3

|

|

Total(mil)

|

1414

|

2609

|

2858

|

1803

|

583

|

|

T-méd(min)

|

48

|

57

|

59

|

65

|

65

|

O gráfico da

Figura

3, abaixo, representa, de uma maneira mais geral, as curvas de distribuição

das viagens segundo sua duração.

|

Figura 3: Duração das viages por transporte coletivo.- A distribuição de frequência das viagens segundo sua duração segue uma distribuição log-normal, com vértice na média modal (duração mais frequente, ou típica). Aqui, uma família de curvas representa tal distribuição para as viagens coletivas (Metrô/ ônibus), segundo as cinco faixas de renda familiar, que se concentram nas viagens mais curtas para a renda mais alta, para se distribuirem mais nas viagens mais longas conforme diminui a renda. |

4 Parâmetros da demanda de viagens, 2000

4.1

Crescimento da população e da renda

|

Crescimento demográfico |

Renda e distribuição de renda

Figura 4: Hipótese de re-distribuição de renda, 2000.- A triplicação do salário-mínimo (ou um aumento de 200%) até 2000 e aumentos em escala decrescente conforme aumenta a faixa de renda, até um mínimo de 57% (ou 3% ao ano) nas rendas mais altas, corresponde à re-distribuição de 1% da renda total, com o crescimento da renda per cápita à taxa de 4 % ao ano (à esquerda).

4.2

Requisito de desenvolvimento

No que toca à aglomeração

urbana, uma implicação importante na transição

ao estágio intensivo é a necessidade da elevação

considerável dos níveis de infraestrutura urbana para permitir

a concretização dos ganhos de produtividade gerados no âmbito

da produção de mercadorias. Tal necessidade é especialmente

relevante para uma política de transportes, uma vez que a acessibilidade

e a homogeneização do espaço constituem uma característica

essencial da aglomeração urbana, por serem um pré-requisito

a todas as demais funções urbanas, seja de produção

seja de reprodução.

4.3

Demanda

de transportes: mobilidade e divisão modal

| A hipótese de evolução da renda da população para o ano-meta permite estimar as mobilidades da mesma população por faixas de renda, com base na análise da correlação entre a mobilidade e da renda em 1987, como resumida mais acima. Tais estimativas fornecem as mobilidades individuais no mesmo ano, constantes da Tabela 7. |  |

4.4

Volumes de demanda 'espontânea'

Finalmente, as estimativas de demanda total de transporte na Região Metropolitana, pelos modos coletivo (Metrô/ ônibus) e individual (automóvel) estão resumidas na Tabela 8 abaixo (...), onde constam também os respectivos dados para 1987, para efeito de comparação. Observe-se, além do aumento significativo da demanda em transporte coletivo devido ao simples crescimento demográfico, a duplicação da demanda de viagens de automóvel que se deve, adicionalmente ao crescimento demográfico, ao crescimento e distribuição da renda, resultando em um aumento de 8 para 16 milhões de viagens diárias.

5

Uma política de transporte rápido de massa: Metrô

5.1

Dimensionamento

e ritmo de implantação

Tabela 9:

REGIÄO METROPOLITANA DE SÄO PAULO

ESTMATIVA DA DEMANDA DE TRANSPORTES POR MODO, 2000

(milhares)* ACRESCIMO

MODO TRANSP Volume

DivMod Volume DivMod Div Mod

Volume -Capac Onibus/

(Abs) (%)

(Abs) (%)

(%) (Abs)

Dem Metrô

------------------------------------------------------------------------

Viagens (Tot) 18

343

31 800

Individual

8 028 43.8

16 494 51.9 48.0

15 264 7

236

Coletivo

10 315 56.2

15 305 48.1 52.0

16 536 6

221

Onibus

8 050

(Delta=) 20%=> -1 610

Delta Metrô

(2 265)

= 4 611

------------------------------------------------------------------------

Metrô:

Demanda nova 4 611

Pass/km (mil, 1977) 34.2 =

------------------------

Extensão 135 km

(*) Exclui

a categoria 'Outros'. Implantação: [-10km] 12.5 km/ano

CsD, 1990

Resultado da política.

É preciso imaginar a cidade em obras, por um período considerável por vir...

A Tabela 10, abaixo, resume os resultados dessa política.

(Tabela 10:)

Observe-se que mesmo com a construção de 125km de rede de Metrô, há ainda a demanda de quase 10 milhões de viagens exclusivamente de ônibus (além das viagens de 'integração', em torno de 3M), representando um aumento de 20% da capacidade desse sistema, e que ainda assim, há a demanda por mais de 15 milhões de viagens de automóvel, um aumento de 90 %, ou virtual duplicação do volume atual. De maneira que, se por um lado, a meta da construção de 125km de Metrô em 10 anos pode parecer ambiciosa, ela na verdade é bastante tímida e deixa outras tarefas aos demais sistemas de solução ainda mais difícil. A consequência de omissão continuada nessa área seria um virtual colapso das funções de circulação, algo semelhante ao ocorrido nos meados dos anos 1960 -- a uma escala quatro vezes maior.

Finalmente, a Tabela 10 mostra também que a implantação da política aqui preconizada não representa, na verdade, nenhuma ruptura com algumas das tendências que hoje já estão em curso, até pelo contrário. Assim, em particular, cai a participação do transporte público no total das viagens, ainda que numa proporção algo menor que na década anterior. Por outro lado, ao interior do transporte público, os sistema sobre trilhos (Metrô/trem) aumenta sua participação, de 12% para 22%, uma quase-duplicação, à semelhança da década anterior.

5.2

Uma rede básica de Metrô

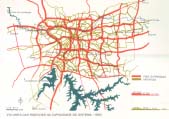

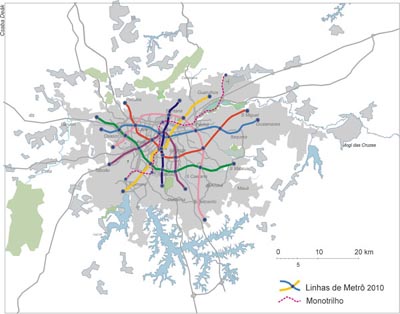

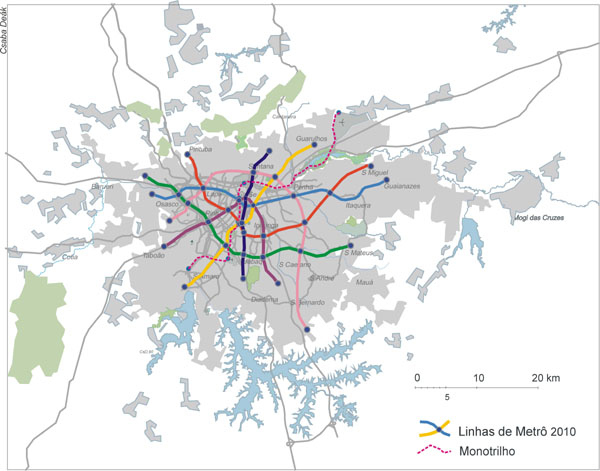

Figura 6: Uma rede básica de Metrô, 2000.- A construção da ordem de 125 km de linhas de Metrô até 2000 (vide texto) segundo a diretriz de uma Rede Básica como aquela aqui representada rompe barreiras seculares ... As prioridades dos diversos trechos estão ilustradas pelas etapas de implantação da rede para os anos de 1990 (ano-base), 93, 95, 98, 2000 e 2003 (em baixo).

6.1

Custos e benefícios quantificáveis

O custo de implantação do sistema Metrô é da ordem de US$80 milhão por quilômetro de linha. Assim 12,5 km por ano representam um investimento da ordem de US$1 bilhão por ano, ou 0,25% do Produto Nacional por ano, ou ainda, 2,5% no total do período. Entre os benefícios consideremos apenas a redução dos tempos de viagem --além de benefícios mais 'intangíveis' como economia de combustível, redução da poluição atmosférica ou os efeitos sobre a indústria e o desenvolvimento tecnológico-- para uma idéia de ordem de grandeza. A redução dos tempos médios de percurso das viagens coletivas de apenas 15min --um valor sèriamente subestimado, em toda probabilidade-- representa um ganho de meia hora por dia por trabalhador da Região Metropolitana de São Paulo, ou 6,3% da jornada de trabalho. Um aumento de produtividade de 6,3%, portanto, para a RMSP que produz um quarto do Produto Nacional, equivalendo assim a um ganho de 1,6% do PIB. Em termos de custo/benefício, contando apenas o ganho em tempo gasto em viagens, e estimando-se a vida útil do equipamento em 40 anos, o aumento da taxa de crescimento anual médio da economia durante todo o período (de construção e de vida útil) é da ordem de 1,34%, acumulando ganhos na produção da ordem de 66,8% do PIB, ou benefícios excedendo ou custo (2,5% do PIB) em cerca 2670 por cento, ou 27 vezes (vide também Figura 7).

6.2 Investimento em infraestrutura; no Metrô

Figura 7: Retorno do investimento na expansão do Metrô.- O desvio de uma parte da força de trabalho de uma sociedade para a construção de uma infraestrutura, que permitirá elevar a produtividade do trabalho, resulta sempre em uma queda inicial e subsequente aumento da taxa de acumulação (à esq).

As magnitudes e prazos envolvidos dependem do peso do investimento, dos ganhos de produtividade dele decorrentes e da taxa de acumulação corrente. O caso concreto do Metrô de São Paulo corrresponde ao efeito do investimento de US$10 bilhões em 125 km de novas linhas sobre o crescimento econômico (à dir). As perdas iniciais no crescimento do restante da produção, devidas ã concentração de recursos na construção e distribuídos por um período de 10 anos (0,25% do PIB anualmente) são quase imperceptíveis e são compensadas pelos ganhos de produtividade do trabalho (0,16% anuais durante o período de construção, com uma defasagem de um ano) já no quarto ano após o início de implantação. Para uma vida útil do equipamento de 40 anos, o ganho na taxa média de crescimento anual durante aquele período é da ordem de 1,35%, acumulando um ganho equivalente a 60% do PIB, para os 2,5% investidos.

6.3

Intangível: Elemento estruturador da aglomeração metropolitana

A prioridade zero --a mais premente-- é provàvelmente o prolongamento da Linha Paulista em direção a Nordeste, até São Miguel. Este tramo desafoga imediatamente a Linha Leste há muito super-saturada, assim como o tramo Sul da Linha Norte-Sul. Constitue, na verdade, no primeiro passo para a constituição de uma rede propriamente dita, formando uma malha com cruzamentos entre as linhas na Sé, Paraíso e Artur Alvim. Uma sequência de etapas de implantação é ilustrada na Figura 6, em baixo.

Uma característica importante da rede básica é a transposição das barreiras formadas pelos rios e vales em vários pontos (observe-se por exemplo o Arco Norte), a busca de alguns equipamentos de grande porte (Aeroporto, Cidade Universitária etc.), a adensamento da rede no centro, mas com linhas que sempre demandam diretamente a periferia, minimizando as transferências durante as viagens.

7

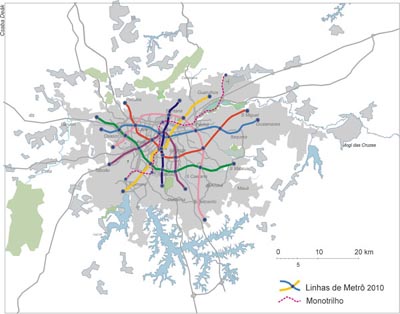

Comparação com o PITU 2020

7.1

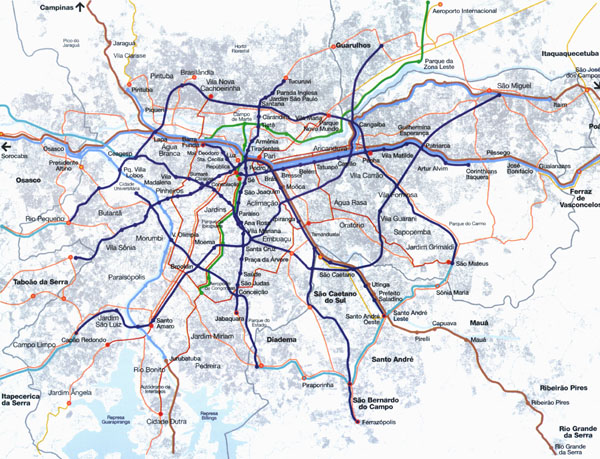

Os traçados e as prioridades ![]()

O Metrô deve passar nos eixos e corredores, não ao lado deles (Celso Garcia, Av Santo Amaro etc).

PITU

2020

PITU

2020 Metrô, Rede

básica

Metrô, Rede

básica

![]() .Topo

da página

.Topo

da página

![]() .Indice

Publicações

.Indice

Publicações